Item-girls : 1930-1945, le 1er age d’or

Publié vendredi 11 septembre 2015

Dernière modification dimanche 25 septembre 2016

Article lu 680 fois

Par

L’Inde accède à l’indépendance le 15 août 1947. Elle restera un dominion de la couronne jusqu’au 26 janvier 1950 après quoi elle se proclamera une république. L’amateur de cinéma hindi sera surpris de constater que ce bouleversement politique majeur trouve finalement bien peu d’écho dans les films. Les titres et les génériques des films restent anglicisés, les dialogues comprennent toujours des expressions en anglais et les personnages britanniques ne sont pas si détestables. Les danseuses vedettes sont toujours « anglo-indiennes ». De l’unique point de vue du cinéma, la décolonisation semble transparente.

Le véritable changement est causé par la partition entre l’Inde et le Pakistan. Avant 1947, le cinéma indien s’articulait principalement entre Bombay, Lahore, Calcutta et Madras [1]. L’importance de Bombay s’est faite croissante au cours des années 30 au point d’attirer les plus grands talents. C’est ainsi que Mumtaz Shanti ou Shamshad Begum par exemple sont venues de Lahore. Noor Jehan et K. L. Saigal ont commencé leurs carrières cinématographiques à Calcutta avant de s’installer à Bombay.

Mais avec l’explosion de l’Empire des Indes en deux parties le 15 août 1947, les artistes se sont vus dans l’obligation de choisir leur pays. Certains sont restés en Inde, d’autres sont partis pour le Pakistan. L’influence de Lahore a disparu. Calcutta s’est réservé au cinéma bengali. Bombay est alors devenu le centre quasi-exclusif de production de films hindi. Bollywood était né.

Que s’est-il passé avant ? On appelle souvent la période qui précède la partition « Le premier âge d’or du cinéma indien ». C’est à cette époque que ce qui caractérise le cinéma indien s’est mis en place : chants, danses, comiques de service, passion pour le mariage, savant mélange des genres etc. On s’enflamme pour les vedettes même s’il n’y a que très peu de salles de cinéma en Inde [2]. Les films sont encore, et pour des décennies, une distraction réservée à une classe moyenne aisée assez peu nombreuse en proportion de la population du sous-continent.

![]() Avec l’arrivée du parlant, commença l’ère des « acteurs-chanteurs ». Les films contenaient beaucoup de chansons que les acteurs se devaient d’interpréter. Les plus grandes vedettes de l’écran dans les années 30 sont avant tout des chanteurs. K. L. Saigal, Kanan Devi ou Noor Jehan sont ainsi entrés dans l’histoire en faisant chavirer le box-office alors même que leurs talents d’acteurs sont certainement discutables. La danse était compliquée pour ces monuments somme toute très statiques. Où trouver les perles qui ont à la fois du talent pour chanter, danser et jouer la comédie ?

Avec l’arrivée du parlant, commença l’ère des « acteurs-chanteurs ». Les films contenaient beaucoup de chansons que les acteurs se devaient d’interpréter. Les plus grandes vedettes de l’écran dans les années 30 sont avant tout des chanteurs. K. L. Saigal, Kanan Devi ou Noor Jehan sont ainsi entrés dans l’histoire en faisant chavirer le box-office alors même que leurs talents d’acteurs sont certainement discutables. La danse était compliquée pour ces monuments somme toute très statiques. Où trouver les perles qui ont à la fois du talent pour chanter, danser et jouer la comédie ?

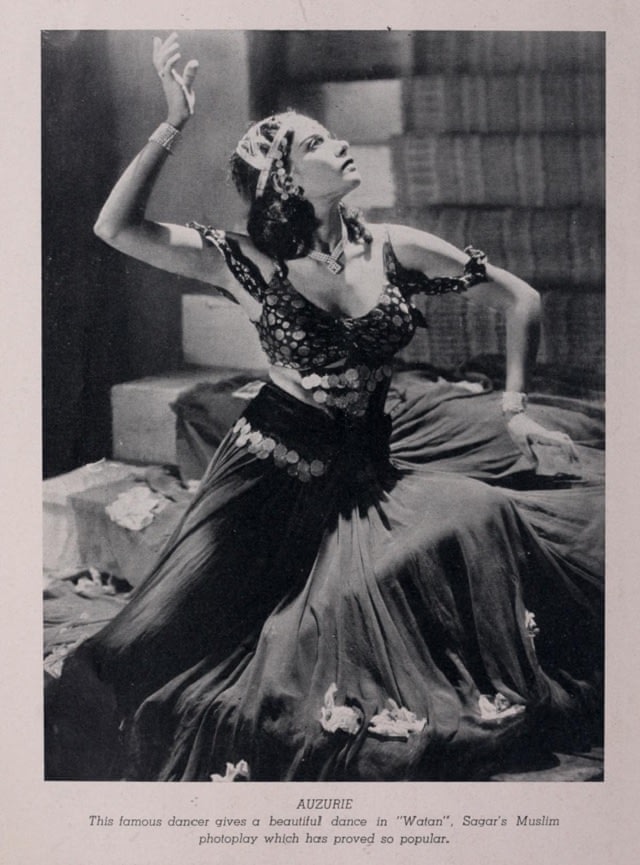

Grâce au playback, il est devenu possible d’incorporer des numéros réalisés par de véritables danseuses qui ne jouaient pas de rôle dans le film. Les voix étaient celles de chanteuses professionnelles telle que Zohrabai Ambalewali ou un peu plus tard Shamshad Begum. C’est ainsi qu’à partir du milieu des années 30, le spectateur avait le plaisir de retrouver de film en film des danseuses récurrentes. Elles disaient parfois quelques mots, mais elles étaient avant tout invitées à danser. Et la plus célèbre des danseuses de la décennie qui précède l’indépendance est Azurie, dont le nom est parfois orthographié Auzurie ou Azoori.

De son vrai nom Anna Marie Gueizelor, Azurie est née à Bangalore dans une famille juive probablement vers 1915. Elle s’initie à la danse auprès de Begum Atiya Rahman qui tenait un important salon que fréquentait son père, puis débute une carrière dans le cinéma à Bombay en 1934. Elle est ainsi au générique de 13 des 154 films produits en 1935, son année la plus prolifique. Mais elle ne se limite pas au grand écran. Elle monte une troupe de danse et se produit sur scène dès 1937, en Inde et à l’étranger. On la retrouve à l’affiche au début des années 40 mais elle est déjà un peu âgée pour jouer les item-girls. Après la partition, elle part avec son mari s’installer au Pakistan où elle fonde une école de danse. Elle y décède en 1998.

Le malheur veut que la très grande majorité de ses films soient perdus ou inaccessibles. Il n’existe probablement actuellement que 5 films dans lesquels nous avons le plaisir de la voir. Néanmoins, et même s’il elle n’est pas créditée au générique, voici Azurie dans Sanjog sorti en 1943 :

![]() Ce n’est pas parce que cette série est consacrée au item-girls qu’il faut oublier pour autant le premier, le seul peut-être, item-boy de Bollywood : Mumtaz Ali.

Ce n’est pas parce que cette série est consacrée au item-girls qu’il faut oublier pour autant le premier, le seul peut-être, item-boy de Bollywood : Mumtaz Ali.

De son vrai nom Anwar Ali, Mumtaz Ali est né dans une famille musulmane à Hyderabad en 1912. Orphelin très jeune, élevée par sa sœur aînée, il vivait dans la rue et a fait tous les petits boulots pour survivre. Pris en amitié (ou en pitié) par un anglais qui l’héberge, il se passionne pour le théâtre et la danse. Il fonde sa propre troupe amateur, le Mumtaz Theatrical Company où il joue tous les rôles, dont ceux des femmes à une époque où il n’y avait pas d’actrices. Il se marie à un âge que la morale réprouve vivement aujourd’hui et s’installe plus tard avec son épouse alors qu’elle a 13 ans. Ils auront huit enfants dont le comique Mehmood et l’actrice Minoo Mumtaz.

Son bienfaiteur britannique lui permet de rencontrer Himansu Rai qui fondera Bombay Talkies avec son épouse Devika Rani. Mumtaz se retrouve dès le début embarqué dans l’aventure de ce studio mythique. Il en sera le chorégraphe et le danseur exclusif dès Achhut Kannya en 1936. Il assurait donc lui-même les numéros dansés dans tous les films du plus grand studio de Bombay. Au contraire des item-girls qui n’étaient présentes que le temps d’une chanson et qui disparaissaient aussi brutalement qu’elles étaient apparues, il avait généralement un rôle secondaire. Cela permettait d’introduire les danses dans la continuité de l’histoire tout en contribuant à sa notoriété.

Le voici par exemple aux cotés de Sunita Devi (une danseuse hongroise, de son vrai nom Maria Brontis) dans Kya Ankhon Ki Lali de Prem Kahani sorti en 1937. Il chante lui-même les paroles de J.S. Kashyap sur une musique de Saraswati Devi, la première directrice musicale du cinéma hindi. Il s’agit d’un petit spectacle d’inspiration orientale pendant une fête de mariage organisé par M. Sharma (Mumtaz Ali)…

Après l’effondrement de Bombay Talkies en 1943, Mumtaz Ali se tourne vers d’autres studios pour danser et réaliser des chorégraphies. Il fonde même une troupe, le Mumtaz Ali Nites qui tourne dans tout le pays. Mais il sombre dans la boisson et il lui devient presque impossible de travailler. On le voit encore dans quelques films au milieu des années 50 mais il n’est plus que l’ombre de lui-même. Son fils, le comique Mehmood lui « offre » une dernière apparition pitoyable sous les traits d’un ivrogne en 1974 dans Kunwara Baap. La date de son décès n’est pas connue.

Au temps de sa splendeur, comme dans Basant en 1942, il pouvait faire danser Mumtaz Shanti dans Gori Mose Ganga Ke Paar Milna dont Pannalal Ghosh a écrit la musique. Parul Ghosh et Arun Kumar prêtent leurs voix sur des paroles de P.L. Santoshi.

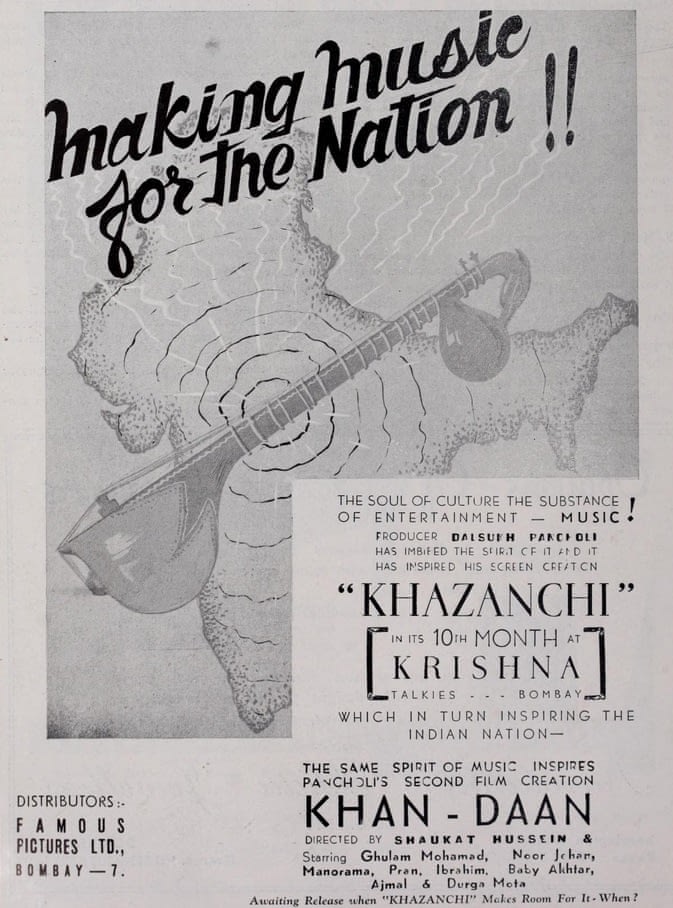

Khazanchi sort sur les écrans indiens en avril 1941. Cette production de Lahore ne payait pas de mine. Le public avait fortement boudé le premier film indien en couleur, Kisan Kanya, réalisé par le même Moti B. Gidwani en 1937. Elle ne présente pas de vedette de premier plan, même si Ramola, de son vrai nom Rachel Cohen, est fort jolie. Et puis l’histoire est une variation rocambolesque autour de The Way of All Flesh, un film américain sorti l’année précédente. Seulement la musique de Ghulam Haider sur des paroles de Wali a déclenché l’hystérie. Le public s’est rué dans les salles pour entendre encore et encore les neuf titres chantés par Shamshad Begum. Au final, Khazanchi est devenu le plus gros succès de l’année en Inde.

Mais ce qui nous occupe ici, c’est une courte scène dans un cabaret. L’honnête caissier d’une banque, Shadilal (M. Ismael), y a été entraîné un peu contre son gré. Non content de lui offrir un spectacle osé, les escrocs l’incitent à boire.

Le nom de la danseuse s’est perdu mais son numéro est resté dans toutes les mémoires. Il s’est beaucoup disserté pour savoir si elle était anglo-indienne ou simplement anglaise. On ne saura certainement jamais. Toujours est-il qu’elle a réalisé ici vraisemblablement le premier item-number de l’histoire du cinéma indien ; dix ans avant Ek Do Teen dansé par Cuckoo dans Awaara…

![]() Dhanalakshmi qui deviendra un peu plus tard Sitara est née en 1920 à Calcutta dans une famille hindoue. Son père était professeur et danseur de kathak, passion qu’il a transmis à ses enfants dont la jeune « Dhanno ». Sa famille déménage à Bombay lorsqu’elle a 11 ans. Peu après, elle donne un spectacle au palais d’Atiya Begum — là-même où Azurie avait été initiée à la danse — devant un parterre de personnalités dont Rabindranath Tagore qui la félicite pour sa performance.

Dhanalakshmi qui deviendra un peu plus tard Sitara est née en 1920 à Calcutta dans une famille hindoue. Son père était professeur et danseur de kathak, passion qu’il a transmis à ses enfants dont la jeune « Dhanno ». Sa famille déménage à Bombay lorsqu’elle a 11 ans. Peu après, elle donne un spectacle au palais d’Atiya Begum — là-même où Azurie avait été initiée à la danse — devant un parterre de personnalités dont Rabindranath Tagore qui la félicite pour sa performance.

L’année suivante elle est engagée pour jouer au cinéma. On la retrouve pour la première fois à l’écran en 1933, mais il faudra attendre 1938 et Watan pour la voir en tête d’affiche. Sitara était une danseuse hors pair d’inspiration classique, mais elle savait également chanter et jouer la comédie. Elle a parfois été comparée à Leela Desai et Sadhona Bose dont les carrières étaient parallèles. Comme elles, elle tourne beaucoup moins à partir de 1946. Sa carrière cinématographique se poursuit cependant jusqu’en 1957 et une fête de Holi dans Mother India, après quoi elle se consacre exclusivement à la danse. Elle est décédée l’année dernière, à l’âge de 94 ans.

Très peu de films des débuts de Sitara ont survécu. Certains autres comme le fameux Judgement of Allah de Mehboob sorti en 1935 ne sont pas accessibles. Il est par conséquent difficile de se faire une idée de ses premières performances. Nous pouvons en revanche imaginer son impact sur les spectateurs avec Roti toujours de Mehboob Khan et présenté en 1942. Elle y est Kinari, une fille des îles qui vient à la ville avec son mari Balam (Sheikh Mukhtar), lui aussi un peu sauvage. Tous deux y découvrent les horreurs du capitalisme et les rigueurs de la loi. Justement, Balam vient d’être jeté en prison pour avoir cassé la machine qui l’a mis au chômage. Kinari n’en sait encore rien, elle se réveille…

Dans Sajana Sanjh Bhayi Aan Milo, Akhtaribai Faizabadi prête sa voix et le célèbre Anil Biswas a composé la musique sur laquelle Safdar Aah a posé les paroles. Sitara n’était pas ce qu’on appelle aujourd’hui une item-girl, mais cette trop courte chanson d’une grâce infinie constitue assurément un item-number.

[1] Le cinéma réalisé à Madras était et reste toujours aujourd’hui très différent de celui de Bombay. Même si les films Hindustani étaient distribués dans le sud dans les années 30 et 40, la lecture des journaux laisse à penser qu’ils étaient vu un peu comme des films étrangers.

[2] On compte un millier de salles dans toute l’Inde en 1938, en incluant les cinémas itinérants et ceux spécialisés dans les films étrangers.